|

Assoziationen

zum Verhältnis von Kunst und Gestaltungstherapie, Bild, Sprache und Primärprozeß * Teil 2 |

| Die Phantasie ist eine anarchische Kraft | |

| Die Mechanik des Wunsches | |

| Künstlerische Produktivität als Sublimierung | |

| Zwischenspiel: "Atmen und Schreiben" | |

| Kunst als Selbsttherapie | |

| Was eine Kinderzeichnung verrät | |

| Das Bild, das Malen und der therapeutische Dialog |

|

| Literatur | |

![]()

von

Rudolf Süsske

![]()

| Der Titel dieser

Assoziationen war ein Graffiti aus der Studentenrevolte

in Paris, Mai '68. Der Spruch korrespondiert mit einem

anderen; "Phantasie an die Macht". Phantasie,

Kreativität, Spontaneität i.S. des Unbewußten zu

wecken, birgt aber auch Gefahren, kann nicht unbesehen

gefeiert werden - dies weiß nicht allein die klinische

Erfahrung (Pat. M. s.Teil 1.) Auch die

Fremdenfeindlichkeit, der Antisemitismus treten prima

faci 'spontan' auf, wenngleich es ein Klima gibt, das sie

'hervorlockt', Interessen, die sie aufnehmen und anheizen.

Das zeigt sich häufig, wenn nach Argumenten dieses

Hasses gefragt wird; die Antworten sind stereotyp und

widersinnig. Affekt und Argument passen nicht zusammen. Also gilt es zu differenzieren: Regionen des Ubw, Formen der Kreativität und Phantasie zu unterscheiden - so wie es im Vortrag schon geschehen ist. Zu diesem Zweck unternehmen wir nun einige systematische sowie assoziative Gänge, die Fragen des Vortrags in eigener Verantwortung weiterspinnen. Einstimmend zwei Thesen zur Phantasie & Kreativität, denen eine kleine theoriegeschichtliche Einlage zum ursprünglichen Begriff des Primärprozesses bei Freud folgen wird. |

"Die Phantasie ist eine anarchische Kraft"

Sie schafft lebende Bilder. Je

mehr sie von fixierten, toten, identischen Bildern

umzingelt ist, desto mehr wird sie notwendigerweise

destruktiv: sie muß, um als Phantasie zu überleben, die

kollektiven Stereotype, die sie einengen, zertrümmern.

Der gesellschaftliche Mechanismus besteht übrigens

darin, daß die aus diesem produktiven Zerstörungsprozeß

neugeschaffenen lebenden Bilder ihrerseits vom Kollektiv

getötet, kanonisiert, fixiert werden, ewiger Wettlauf

der lebenden Phantasie mit dem sie verfolgenden Bild. Nur

das bilderschaffende Vermögen vermag auch die fixierten

Bilder wieder aufzulösen." (Elisabeth Lenk, l 983,

S.60) |

|

|

Freuds Interesse

für die Psychopathologie seiner Zeit, die Träume und

Fehlleistungen, den Wahn, scheint nur eine Fortsetzung

der romantischen Naturphilosophie des 19.Jh. zu sein.

Originäre Quellen sind aber Herbart, Fechner, Meynert -

'fortschrittliche Naturwissenschaftler‘ - aber auch

die Philosophen F.Brentano und Kant. Das Unbewußte war

ihm "das eigentlich Reale, uns nach seiner inneren

Natur so unbekannt wie das Reale der Außenwelt

und uns durch die Daten des Bewußtseins ebenso unvollständig

gegeben wie die Außenwelt durch die Angaben unserer

Sinnesorgane" (1900, S.580). Die Traumdeutung von

1900 muß in ihren wesentlichen Thesen als Freuds eigene

Leistung anerkannt werden. Er wußte dies selbst und

bemerkte mit Stolz einmal seinem Freund Fließ gegenüber:

|

|

Der manifeste, 'verrückte' Traum ist Ergebnis einer (zensierenden) Bearbeitung, die ihre eigenen Formgesetze hat (z.B. Verdichtung und Verschiebung). Die wichtigste, deutend zu rekonstuierende Quelle ist der latente Traumgedanke aus der infantilen Szenerie. Im VII. Kapitel des Werkes ändert sich dann schlagartig die Terminologie. Von Energien ist die Rede, von einer Topographie des "psychischen Apparates" (Systeme des Unbewußten, Vorbewußten, Wahrnehmungsbewußtsein) und von den Funktionen des Primär- und Sekundärvorgangs. |

"Letztes Ziel der vom Primärvorgang

gesteuerten Tendenz sind nach Freud eine Reihe von

Wahrnehmungen, die mit früheren, von lustvoller

Befriedigung begleiteten Sinnesempfindungen Identisch

sind." Das Erreichen einer derartigen

Wahrnehmungsidentität stellt "das Äquivalent für

eine vollständige oder massive Abfuhr von

Triebbesetzungen" dar. Im System Ubw herrscht das

Lustprinzip, dh. alle Objekte/Vorstellungen, die zur

Abfuhr geeignet sind, werden in Anspruch genommen, ohne Rücksicht

auf Realität und Moral. Diese hohe Beweglichkeit der

Besetzungsenergie zeigt sich z.B. in den Traummechanismen

der "Verschiebung" und "Verdichtung".

Mit anderen Tätigkeiten, wie z.B. dem Denken, ist eine

weniger eindrucksvolle Abfuhr von Triebspannungen

verbunden" (Denkidentität). "Grundlegend

charakteristisch für den Sekundärvorgang

ist die Stabilität der Besetzungsenergien". Diese

sind "insofern gebunden, als sie mit fixierten und

gleichbleibenden Wort- und Objektvorstellungen verknüpft

werden. Ein Wort oder Objekt kann nicht ohne weiteres

durch ein anderes ersetzt, noch kann ein Teil eines

Objekts verwendet werden, um das Ganze zu repräsentieren"

(Arlow/Brenner, 1976, S.73ff). Die versprachlichte Welt

bekommt so einen festen Bezugsrahmen, Logik und Kausalität,

Widerspruchsfreiheit und ein realistisches Verhältnis zu

Zeit werden denkbar. |

"Unter den Abkömmlingen

der ubw Triebregungen (...) gibt es welche, die

entgegengesetzte Bestimmungen in sich vereinigen. Sie

sind einerseits hochorganisiert, widerspruchsfrei, haben

allen Erwerb des Systems Bw verwertet und würden

sich für unser Urteil von den Bildungen dieses Systems

kaum unterscheiden. Anderseits sind sie unbewußt und unfähig,

bewußt zu werden ... Solcher Art sind die

Phantasiebildungen der Normalen wie der Neurotiker".

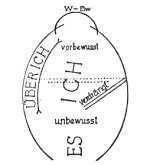

Erst in "Das Ich und das Es"

(1923) konnte er diese Beobachtungen konsequent in seine

Strukturtheorie ( mit den Instanzen: Ich, Es und Über-Ich)

einfügen. Erst in "Das Ich und das Es"

(1923) konnte er diese Beobachtungen konsequent in seine

Strukturtheorie ( mit den Instanzen: Ich, Es und Über-Ich)

einfügen.Sprache kann täuschen, ideologisch sein, über die Dinge springen, aber sie kann auch gerade selbst-täuschend arbeiten. Besonders (auto)-aggressive Tendenzen können sich sachlichster Rationalität bedienen. Manche Depressive kleiden ihre Schuldbekenntnisse in sprachlich hochstufige theologische Reflexionen. Das Über-Ich, psychogenetisch eine späte Instanz - lange nach der Spracheinführung - steht in seinem Funktionieren dem Es aber näher als dem Ich. |

| Bewußtes Denken und Sprechen ist synonym mit Sekundärvorgang, so wahrscheinlich auch ein nach festen Regeln durchkomponiertes und durchdachtes Bild, aber zumeist sind beide Bereiche primär- und sekundärprozeßhaft durchwirkt. Es böte sich jetzt an, die Geschichte dieses Begriffspaar über Freud hinaus in der Ich-Psychologie (Hartmann, Rapaport u.a.) weiter zu verfolgen, aber wir stießen in der metapsychologischen Fassung auf keine wesentliche Veränderung: immer sind Primär- und Sekundärprozeß (besetzungs)- energetische Begriffe, auch wenn sich der übrige Rahmen (Ich-Energie, Autonomiekonzept u.a.) wandelt. Ob sie den Begriff des Primärprozesses verwenden oder nicht, wie verstehen diese Autoren die 'künstlerische Kreativität'? |

Künstlerische Produktivität als Sublimierung

Es ist seit längerer Zeit Mode

geworden, literarische Werke und einige der darstellenden

Kunst wie 'Krankengeschichten' zu lesen. Dostojewskij

wurde als Junge Zeuge der Ermordung seines Vaters,

deshalb beschäftigte er sich mit "Schuld und Sühne"?

Der Landvermesser erreicht nie das "Schloß"

wie Franz Kafka nie die Liebe seines Vaters? Dies ist

sicherlich zu einfach, wie auch psychoanalytische

Interpreten zugeben. |

Wir wollen dies in toto gar nicht

in Abrede stellen, irritierend wirkt nur die selbstverständliche

Sicherheit, mit der sich die Analytiker auf der richtigen

Seite des "Realitätprinzips" wähnen. Freud

entließ seine Patienten aus dem "neurotischen"

in das allgemeingesellschaftliche Leid. Und es mag eine

Form der Pathologie sein, dieses Leid nicht zu empfinden;

Kierkegaard hat da den Analytikern einiges voraus. "Der

Traum der Vernunft gebiert Gespenster" heißt ein

Bild von Goya. Er meinte Aberglaube, Krieg und

Inquisition und malte im Zeichen der Aufklärung. Die

Betonung läge dann auf "Schlaf", aber

mittlerweile stellt sich - gerade in diesem 20.Jh. - die

Frage, ob es nicht die gegenwärtige Gestalt der "Vernunft"

ist, die diese Monstren erzeugt. |

Zwischenspiel: "Atmen und Schreiben"

In seiner Studie "Der geraubte Atem" (1991) geht F.-B. Michel der Lebens- und Werkgeschichte einiger französischer Schriftsteller nach, die unter Atemwegserkrankungen litten. Krankheit und Werk stehen in seiner Sicht nicht in einem Determinationsverhaltnis; als Leser öffnet mir der Blick in die Lebensgeschichte des Autors nur eine Sichtweise, die Hervorhebung eines Aspektes der Welt, deren Fülle an Motiven und Formen sich erst in der Auseinandersetzung mit dem selbständigen Stück Literatur erschließt. |

| "Freiheit ist ein Gefühl.

Das atmet man". Dies schrieb Paul Valery zur

Befreiung von Paris 1944. Die Metapher ist bei ihm überdeterminiert,

dh. schon immer bedeutete für ihn Atmen Leben. Valery

ist jemand, der stets hustet, zu diesem Husten ein

priviligiertes Verhältnis hatte. Dabei rauchte er: "Was habe ich heute morgen getan? Zwei Seiten Notizen. Der Geist hat mich zwischen zwei Zigaretten besucht." Husten: "Das ist zu Anfang ein unmerkliches ringförmiges Kitzeln dort, wo die Kehle sich verengt.... Dieser juckende Ring muß gekratzt werden -an einem Punkt, der für die Finger tabu ist." Kaum jemand hat das anschaulicher beschrieben. Husten sei - so Valery - "Abbild (oder vielmehr eine andere Form) der psychischen Phänomene von Unruhe und der in die Enge getriebenen Phantasie... Das ist dumm wie Bohnenstroh. Wie das Leben, der Tod" (s.Michel, S.37ff). Die Enge der Angst begleitet ihn sein ganzes Leben. Mit drei Jahren ertrinkt er fast in einem Schwanensee; zudem stirbt sein 'geistiger Vater‘ Mallarme an einem Stimmritzenkrampf. Das Ringen um Atem, die Angst vorm Ertrinken/ Ersticken, Schwäne werden zu Motiven seiner Dichtung, doch so, daß sie nicht nur auf die Geschichte des Autors rückverweisen, sondern unseren Sinn - den des Lesers - für Erfahrungen öffnen, die wir ansatzweise selbst durchlebten, für die wir aber nie einen Ausdruck fanden. "Ängstlich um Azur ringend, von Ruhmsucht verzehrt, Brust, Abgrund von Schatten mit Fleischesnüstern, Atme diesen Weihrauch aus Seelen und Rauchschwaden ein, Der aus der Stadt wie aus dem Meer aufsteigt!" Die poetische, formgebende Verfremdung individueller Erfahrung bringt sie in das dialogische Zwischenreich, wo sich Exklusivität und öffentliche Teilhabe kreuzen. Bei diesem Beispiel wird die Angst als Thema in eine dichterische Form gebracht, die als Form von der Angst nicht tangiert wird. Valery - dem viel an der Strenge der Sprache in Wort und Schrift lag - veröffentlichte nie die folgenden Zeilen, in denen das Thema die Form (am Schluß) aufreißt: "Schrei, der all mein Fleisch durchdringt und seine ganze eigne Stimme sucht, wo ich zum ersten Mal zu schreien glaubte, als ob ich eine neue Stimme gebäre und ich erkannte meine Stimme es zerriß mich zum ersten Mal." Eine andere Weise, Thema und Form aufeinander zu beziehen, entnehme ich einer Gedichtzeile von Jandl: "Der Mund ist ochen". Es heißt nicht "der Mund ist offen", wie es sprachlich korrekt wäre, aber was ist korrekt? Jandl bringt hier die phonetische Lautbildung beim Lesen - das Schließen des Mundes, um den f-Laut zu bilden - in Konflikt mit dem Bedeutungsgehalt der Zeile; ganz spielerisch schließt er die Kluft zwischen Vollzug und Reflexion, Dargestelltes und Darstellung. Gedichte sind sicher eine besondere Weise, nicht nur etwas darzustellen, sondern oft mehr noch, die Sprache als Sprache zu thematisieren - Sprache ist ja das Medium, das sich selbst reflektieren, kommentieren kann. Poesie der Prosa gegenüberzustellen und erstere dem Bild und Primärprozeß näher zu rücken, verkennt vielleicht a) den hochartifiziellen Charakter vieler Gedichte und denkt zu sehr b) an das romantische Bild vom "Dichtergenie". Zudem c) differenziert sich Prosa in die Vielfalt von phantastischer, realistischer ua. Erzählung und der prosaischen Alltags- und Wissenschaftssprache. Jeweils neu gilt es zu unterscheiden, wo Primärprozeßhaftes, sofern wir diesen Begriff beibehalten wollen, sich zeigt:

Sodann müssen wir auch nochmals die doppelte Infantilität des primärprozeßhaften Denkens befragen: sie meint die kindliche Szenerie als Inhalts- und Themenebene, aber auch die Logik (oder gerade Un-logik) dieses Denkens. Vielleicht lassen sich die beiden Aspekte entkoppeln? |

| Für viele Künstler scheint mir der Rückgriff auf kindliche Ausdrucksformen (Alogik der Sprache oder Aufgabe der perspektivischen Malerei) nicht allein Regression, sondern eine Progression, die gerade durch die Analyse des verbindlich Geregelten, das was als 'Realität' gilt, hindurchgegangen ist. Die interessanteste, geschichtsphilosophische These vertrat hier sicher Heinrich v. Kleist in seinem "Marionettentheater". Dem können wir hier aber nicht nachgehen. Es ließe sich auch an Lewis Carroll - einen vortrefflichen Logiker - denken, dessen "Alice im Wunderland" weit 'aufsässigere' Bilder enthält als die bürgerlich domestizierte Märchensammlung der Gebrüder Grimm. |

Kunst als Selbsttherapie

G.Benedetti berichtet von einer

amerikanischen Untersuchung über zeitgenössische

Autoren, die überdurchschnittlich an Depressionen mit

Krankheitswert litten: Schreiben als Selbsttherapie, was

das Werk aber nicht pathologisch machen muß. |

Ganz im Sinne der hier

vertretenen These schreibt Benedetti im Folgenden: "Treten

die Ungeheuer aus dem tätigen Ich hervor, so verfälschen

sie die Realität nicht, sondern sie deuten sie. Die

Realität wird als Not der Zeit gedeutet. Die Zeichnungen

werden zu 'Warntafeln', die der Künstler für uns

aufstellt". Paradoxerweise bringt der Künstler sein

'Projekt' in der Welt zur Anwesenheit, indem er sich in

seinem Tun verliert. In der Komposition der Formen, dem

Setzen der Farben vergißt der Maler - nach eigener

Aussage - für die Dauer der Arbeit die Welt um sich

herum (dh.Welt-Darstellung, die sich temporär einem

Weltverlust verdankt). |

|

Anmerkung zum

Projektionsbegriff

Bei Freud kommt nun ein Drittes

hinzu: Projektion trägt mitunter auch eine

pathologisierende Bedeutung. Eigene unbewußte,

aggressive 'Anteile' werden auf den Anderen projiziert,

tragen zu einer Realitätsverfälschung bei. |

Was eine Kinderzeichnung verrät

Die neue Überschrift scheint nur

einen thematischen Bruch zu kennzeichnen.

Kinderzeichnungen sind zwar kreativ, aber unrealistisch.

Kinder malen die Welt nicht, so wie sie ist. Merkwürdigerweise

finden wir aber Elemente dieser Darstellungen in der

modernen Malerei wieder. Biedere Museumsbesucher stehen

vor einem Bild und meinen: 'das kann meine

Tochter auch!' |

|

Anfänge der Kinderzeichnung: Kritzelzeichnungen, darunter Rundkritzeln, Schreibkritzeln, Kreuzform. Aus H Daucher, Künstlerisches und ratio-nalisiertes Sehen. München 1967, S 119 |

Die ersten Kritzeleien eines Kindes - ich folge hier den Ausführungen von M.Karlson (1987) - entstehen häufig aus der Nachahmung von Schreibewegungen. Zuerst ist es die Lust an der Bewegung, grobkoordiniertes Gekritzel (Kreisformen) mit dem Stift auf relativ kleiner Fläche. Es entsteht eine dunkle Stelle, die die visuelle Aufmerksamkeit an sich zieht. Kontraste werden hervorgebracht, wobei der sensorisch-motorische Bewegungs- eindruck vorherrscht. Das Auge folgt der Hand und ihrem Spiel. Die Bewegung weiß sich noch nicht dem 'kontrollierenden Blick' untertan. Bald wandeln sich die Kritzel- bewegungen in gerichtete Ortsveränderungen: "'Die sinnlich, lustbetonten Kurven der frühen ...Stufe werden seltener und abgelöst von harten Geraden, die entschieden von hier dorthin wollen' (Daucher). Die Bewegung des Zeichenstifts auf der Ebene des Papiers ist nun den Bewegungen des Kindes im Raum, seinem Krabbeln und Gehen ... vergleichbar. |

Den Zeichnungen kommt bislang

keine darstellende i.S. abbildender Funktion zu. Die

Bilder verkörpern eher Spuren als Bedeutungen. Wenn die

Kritzeleien mehr als sich selbst oder die Spuren des

senso-motorischen Selbstausdrucks vorstellen, dh. etwas

'bedeuten' (Bedeutung haben & auf etwas

anderes hindeuten), müssen zwei Voraussetzungen erfüllt

sein: "Zum einen ein Verständnis symbolischer

Beziehungen (die Dinge haben einen Namen, ein Name steht

für verschiedene Dinge, ein Ding steht für ein anderes

etc.), zum anderen die Tendenz des Auges, wahrgenommene

Zeichen und Formen willkürlich zusammenfassen und zu

vertrauten Gestalten zu ordnen" (ebd.S.335). |

|

Entwicklung der Menschendarstellung. a nachträglich als >Mutta< benanntes Kritzelzeichen; b-d Kopffüßler; in e sind die Beine einem Rumpfzeichen angefügt, allerdings fehlt die Gesichtsgestalt; in f ist die Nase außen der Gesichtsform angesetzt, in ihr sind die Zeichen für Augen und Mund. Die Zahlen sind Altersangaben in Jahren und Monaten. Aus: H. Meyers, Die Welt der kindlichen Bildnerei. Witten 1957, S.51f. |

Das Kind bringt in starkem Maße

auch die nicht-visuellen Qualitäten ins Bild, z.B. das

Tastbare, Feste, das durch dicke und dunkle Konturen

verdeutlicht wird. Die Proportionen entsprechen nicht den

meßbaren Größenverhältnissen, sondern ihrer (gefühlshaften)

Bedeutung - Wichtiges muß groß und im Zentrum

dargestellt werden. Das Kind will mit den Zeichnungen

sich verständlich machen, es fügt dazu Details an, die

aus der erinnerten (und phantasierten!) sinnlich-leiblichen

Erfahrung mit dem Gegenstand stammen. Es erzählt

eigentlich eine 'Geschichte' mit dem Bild - ganz im

Gegensatz zum Augenblicksdokument eines Photos (obgleich

wir auch bei guten Photos Geschichten zu erzählen vermögen,

aber nur dann, wenn diese auch einen erinnerungs- und

erfahrungsversammelnden Charakter tragen). |

Karlson weist noch darauf hin, daß

das Kind wie der Künstler einen Kompromiß herstellen muß

zwischen bildnerischem Ausdruck und Darstellungsabsicht.

'Ausdruck' meint dabei doch wohl: subjektiv- bedeutsam

und 'Darstellung': die eines objektiv Dargestellten bzw.

Abbildbaren. Aber was zeigt uns der Marktkarren? |

Detailbezeichnung in der

Gegenstandsdarstellung. a Marktkarren mit Äpfeln; b

Tisch mit runder Vase. Zeichn. 5 1/2 jähriger Kinder. |

|

Dieser fertigt verschiedene Ansichten an, um den Gegenstand vollständig zu haben, wirklich 'ganz' hat er ihn aber erst im Bauplan. Doch im Plan entschwindet ihm zugleich der Karren, wie er vor ihm steht - das Kind hat in Annäherung beides. Genauer: die Kinderzeichnung ist nicht linearperspektivisch (sogenannte 'realistische' Zeichnung), aber auch nicht perspektivfrei wie der Plan, der weniger ein Bild als eine Idee ist. Das Kind malt poly-perspektivisch: es bringt in das Bild, das hier und jetzt vor uns liegt, die Zeit des Herumgehens, Erfahrens mit hinein; aber indem es dies im zeitlosen Bild versammelt, zeigt es uns - ohne selbst darum zu wissen - der Karren hat seine vier Räder als er selbst, unabhängig von der zeitlich strukturierten Erfahrbarkeit. Das Kind läßt sich noch von der Welt anmuten, sofern es die Gelegenheit dazu hat. Wir begreifen die Dinge erst, wenn wir wissen, wie sie (potentiell) herstellbar sind; denken, wir wüßten was Natur ist, wenn wir den 'genetischen Code' entschlüsselt haben. Aber die Natur und die Dinge haben eine Rückseite, die sich unzivilisierbar, dem kategorisierenden Verstand entzieht. Dem Ausdruck zu verleihen, vesuchten Maler wie Cézanne. Sie malen nicht das Unsichtbare eines Innenlebens, sondern den Widerstreit in den Dingen selbst, obgleich dieser durch sie - durch ihre leibliche Existenz - hindurchgegangen ist. |

"Die Dinge sind da, nicht mehr nur wie in der Perspektive der Renaissance nach ihrem projektiven Augenschein und den Erfordernissen des Panoramas, sondern im Gegenteil aufrecht, eindringlich, mit ihren Kanten den Blick verletzend, jedes eine absolute Gegenwart beanspruchend, die mit der der anderen unvereinbar ist und die sie dennoch alle gemeinsam haben kraft eines Gestaltungssinnes, von dem der 'theoretische Sinn' uns keine Idee vermittelt". Maurice Merleau-Ponty |

| Diese Überlegungen haben sich

weit von den anfänglichen Betrachtungen zum Verhältnis

von Gestaltungstherapie und Kunst wegbewegt, letztere

gerade in der Hinsicht herausgestellt, in der sie sich

von den schöpferischen Arbeiten der Patienten

unterscheidet. Jedoch lassen sich auch Bilder von Cezanne nicht einfach mit denen von Francis Bacon vergleichen. Der Vergleich mit den Kinderzeichnungen macht Kinder nicht zu Künstlern oder umgekehrt. Ein Kind vermag die linearperspektivische Darstellung nicht hervorzubringen, auch wenn es dies gern möchte, es ist von seiner Entwicklung her nicht frei dazu. Ein Maler kann so malen, aber er setzt sich über diese Normierung der Erfahrung hinweg bzw. 'sein' Erleben drängt ihn zu deren Überschreitung. |

Das

Bild, das Malen und

der therapeutische Dialog

Wenn Patienten malen und

zeichnen, so oftmals das erste mal seit Jahren und z.T.

mit einem gewissen Unbehagen, nicht 'richtig' zeichnen zu

können. Sie messen sich dabei an den ihnen vertrauten ästhetischen

Standards. Im begleiteten Vollzug gewinnen sie jedoch

bald Selbstvertrauen, sie vergessen die ästhetischen

Konventionen, weil die Sache selbst und der Prozeß der

Gestaltung wichtiger werden. Ein weiterer Punkt spielt

hier noch hinein: Die 'Regeln' der Bildgestaltung haben

nicht den verbindlichen Charakter wie die der Sprache, so

muß das Bild - nach der Eingangsphase - nicht so

kontrolliert werden. Unbewußte und vorbewußte Elemente

scheinen im Gemalten eher durch, sprachliche

Fehlleistungen, Differenz von Wort und Mimik haben

es da schon schwerer.

|

|

||

Auf dem Blatt Papier stehen

Metaphern in einer Konstellation: die 'Spinne' für das

Bedrohliche; die 'Sonne' verkörpert erlebte oder

erhoffte gute Zeit; der 'grüne Weg' vom Fluß in den

Himmel steht für den Fortschritt in der eigenen

Entwicklung. Auch Farben und Formen - wenn sie selbst die

Darstellung bestimmen - tragen symbolischen Charakter. In

ihrem Bedeutungskern sind sie gerade nicht individuell,

es sind kollektiv geteilte Interpretations- muster, was

aber nicht heißen muß, sie seien als 'archetypische

Urbilder' in einem kollektiven (anonymen) Unbewußten

hinterlegt. Nüchtern gesprochen, deuten sie eher auf

eine stereotypisierte Erfahrung. Das Individuelle liegt

in der je besonderen Form, d.h. wie die Muster angeeignet

und dargestellt werden. Z.B. ein 'Käfig': Kernbedeutung

scheint ja wohl Unfreiheit, Gefangenschaft, Enge;

vielleicht auch fragwürdige Sicherheit.

|

Literatur

Arlow, J.A./ C.Brenner (1976); Grundbegriffe der Psychoanalyse, Reinbek

Bader, A. (1974): Die Beziehung zur Umwelt in den Bildern Schizophrener, in: Broekman/ Hofer (Hg.): Die Wirklichkeit des Unverständlichen, Den Haag 1974, S.228-240

Barthes, R. (1980): Lecon/Lektion, Frankf./M.

Benedetti, G. (1992): Schöpferische unbewußte Fähigkeit der Bewältigung des Leidens - der Patient als Künstler, Vortragstext Köln (s.Petersen)

Brenner, C. (1972): Grundzüge der Psychoanalyse, Frankf./M.

Freud, S. (1900): Die Traumdeutung, St.Ausg., Bd.2. Frankf./M.

Heise, J. (1989): Traumdiskurse, Frankf./M.

Jacobson, E. (1978): Das Selbst und die Welt der Objekte, Fnm

Junge, H. (1990): Maltherapie bei psychiatrischen und psychosomatischen Krankheiten, DKZ 10/90, S.733-738

Karlson, M. (1987): Spuren des Sinnlichen, in: J.Belgrad u.a.(Hg) Zur Idee einer psychoanalytischen Sozialforschung»Frank./M., S.331-346

Kuiper, P.C. (199l): Seelenfinsternis, Frankf./M.

Lenk, E. (1983): Die unbewußte Gesellschaft, Münch.

Merleau-Ponty, M. (1967): Das Auge und der Geist, Hamb.

Michel, F.-B. (1991): Der geraubte Atem, Zürich

Petersen, P. (1992): Von der Notwendigkeit der Kunst in der Medizin, Vortragstext, Köln: 'Therapie als Kunst - Kunst als Therapie'. XXI. Jahrestagung d.Dt.Ges.f.psychosom. Geburtshilfe und Gynäkologie, 1.-4.4.92

zurück

zum Teil 1

A. "Von der Aufsässigkeit der Bilder"

rs@suesske.de © Entstanden im Rahmen der

Weiterbildung in der Abt.

Psychotherapie/Psychosomatik (Christl. Krankenhaus Quakenbrück)

Mai 1992

last

updated 26.8.99